demoでは難易度に不安を覚えていたのでClassicで開始。

2ヶ月目にして恐らく最初の基地を襲撃して潰したところまで。

なにやらもうChrysalidが出てきて怖いのだが…

新兵は一発耐えられれば良い方ですね。

一度に連れて行ける隊員が少なくなった分、能力がどうしようもない新兵をちょっと突っ込んで様子見して来いと気軽に特攻させられないのは、シビアさを残していて良い調整だと思う。

隊員の成長に兵科とPerkが取り入れられたことでより愛着が沸くのはいいのだが、装備に関しては簡略化されすぎていてかえって不便。

内部的に分類されたカテゴリ別に一つずつアイテムをもっていけるのだが(Perk次第では増えたり)、ベストや手榴弾、治療キットなどが全て同一カテゴリにある所為で非常に不便な思いをする。なんで使えないピストルを置いて手榴弾を持っていけないの?と、開発側の都合を押し付けられる形になる。

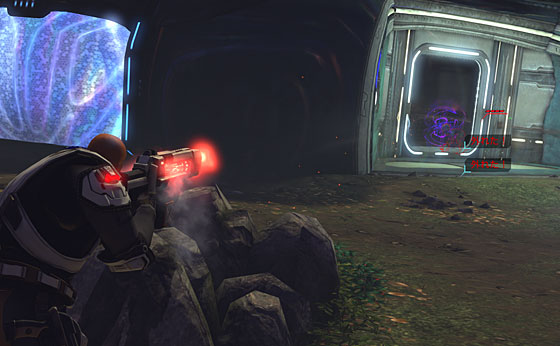

戦闘は楽しいのだが、細かいところで惜しい。

Overwatch(監視)で確実に応射待機できるのはいいのだが、相手の応射待機なども画面上に表示されるので膠着状態に陥りやすい。スナイパーで相手の射程外から狙ったり、膠着する前に相手の視界外に出ておく必要がある。

さらに応射は、最初に見つけた敵を命中率など構わずに撃つので、数人一斉に応射してしまって(おまけに全員外す)、あとは無防備なんてことがあるのが辛い。Jagged Allianceのようにinterruptから任意のコントロールを得られなくとも、応射発動時に撃つかどうかYes/Noで決められたら良かったのに。

任意の場所に射撃できなくなったのも痛い。

自動車はダメージの蓄積で爆発するのだが、明らかに敵が自動車の影にいることが分かっていても、敵が見えていない限りこれを狙って引き起こすことは出来ない。障害物を撃って破壊して射線の確保することも故意には出来ないのが歯がゆい。

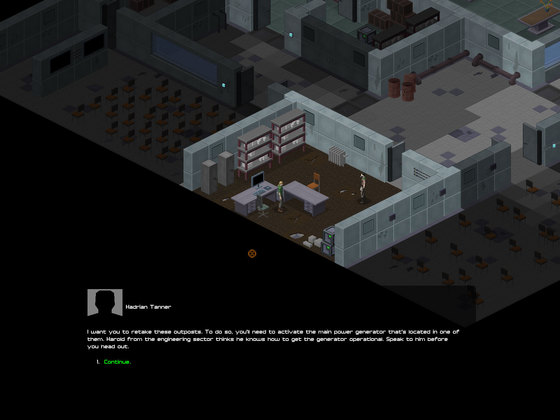

あと、移動のパスは調整できず自動でしか決定できないのだが、そっちは敵の射線に出そうだから通りたくねえよという状況がしばしば。例えば上の画像の場合、上の方向に敵がいることは音ですでに分かっているのだが、ちょっと下がって備えようとしたら、こんな役立たずのパスに。左下から回り込めよ。

細かく分割して移動できるAP制にしろと言うつもりは無いが、way pointを指定してそこを経由するようなつくりにすればいいのに。