へそ曲がりの天の邪鬼な性格なので、口コミと”非公式日本語化パッチ”があるからということで、日本で普段この手のStory-baseのIndie Role-Playing Gameをやらないような層にも妙にプレイヤーが多いこのゲームを、気にはなっているがまあ世間が騒いでいるうちはやる必要はないかということで敬遠しているのである。

プレイヤーが多いと言うことはそれだけ情報が漏れてくるわけで、ここには書かないが、分岐に関することなんかもぼんやりと強制的に植え付けられているので、フレッシュな状態で楽しめないのが既に残念な状態からのスタートである。

あ、もちろん”非公式日本語化パッチ”は使いません。

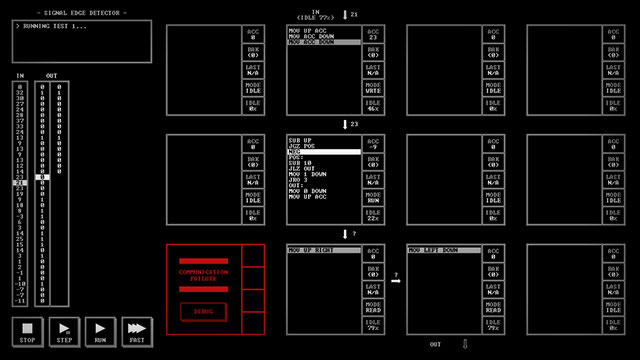

さて、コマンド選択型のランダムエンカウントRPGをやることが、恐らく子供の頃以来で久しぶりすぎるのだが、このランダムエンカウント戦闘がもう異様にかったるくて面倒に感じていて、開始早々にして既に拒否反応を示していて続けられるのかどうかよく分からん状態である。

子供の頃に、従兄弟の兄がJRPGをやっているにも関わらず、ランダムエンカウントする戦闘という戦闘を逃げようとしていたのを見て、何故戦わないのか疑問に思っていたのだが、今となっては理由が分かる気がする。

私はただこのゲームを進めたいだけなのに、意味のない行為でイチイチ邪魔をしないでくれ!

予期せぬタイミングで否応なしに戦闘に放り込まれるというのが駄目なのだろう。コントローラーを取り上げられるような感覚に近い。

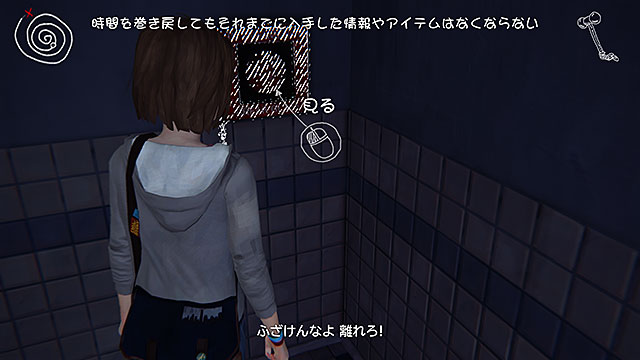

そういうわけで、ひたすら逃げるのである。ご存じの通り、幸いにしてこのゲームは、逃げるという行為が許容されているのである。いやあ、Adventure gameは邪魔されずに没頭できるのがいいんですね。