オブジェクトをインタラクションした際に浮かび上がるfloating textが出る度に、dogeのそれが頭を過ぎって駄目だった。もうちょっと良い表現は無かったのだろうか。

グラフィクスが綺麗なだけで、ゲームデザインはなかなか酷い。

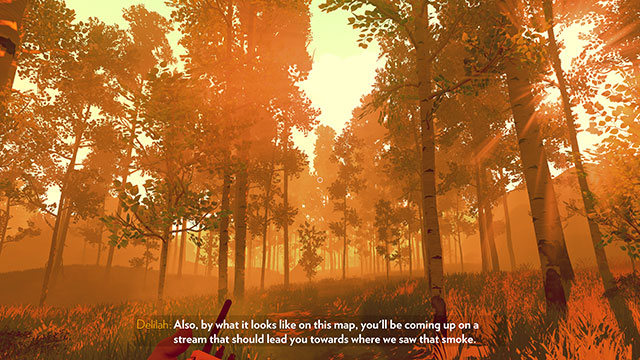

無駄に広いフィールドをかけずりまわってインタラクション出来る箇所を探さなくてはならない。作った側としては、美しい景色を堪能してもらいたかったのだろうが、なかなか見つからなくてイライラしてきて結局とにかく走り回るだけになる。歩きしかなかったら投げ出していただろう。

Dear Estherは何かを解くことが目的ではなくて、景色と語りによるNarrativeを堪能することが目的で、それこそトボトボと歩くことに意味があったのだが、このゲームは探偵だかなんだかの役割として謎を自発的に解明していく必要がある。景色は二の次だ。

そもそも、クソ広いくせに導線がまともにないのが良くない。景色を味わった後に、探索するべき場所に誘導や推測させるようなものが無い。例えば、家が二軒見えたとしてたら、普通の人は手前の家から近寄ってみようとするだろう。その家にはパズルがあるのだが、そのヒントは奥の家にある。わざわざパズルを解くことを諦めて奥の家に行かなければ分からない。もしくは総当たりで解くことになる、そして総当たりでも解けてしまう。総当たりで解けるパズルのヒントなんて、パズルの前に仄めかしているもんじゃないか?

だだっ広い森の中のどこかとか、隠された鉱山の入り口とか走り回って探す以外にどうしろっていうんだ?

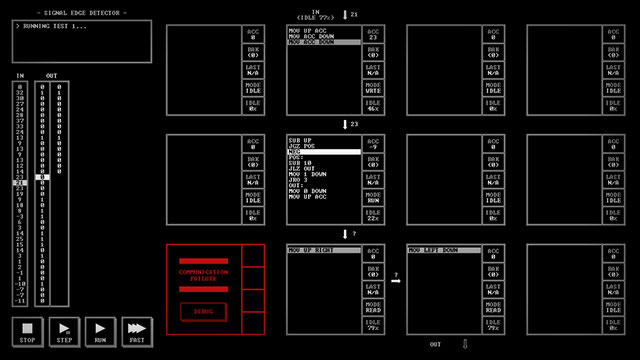

パズルは他にもいくつかあるのだが、大抵は何の脈絡の無いいわゆるロジカルではないと言われる類か、パズルですらない総当たりで解かせるようなものだ。このゲームをNarrative Gameという免罪符無しにAdventure Gameとして見るのであれば、駄目なAdventure Gameの典型だろう。

結局の所Narrativeの部分、ゲームプレイの酷さに目を瞑ってストーリーが楽しめるかどうかがこのゲームの善し悪しになるのだろう。しかし、私はストーリーも楽しめず、ゲームプレイを台無しにするオチだなとすら思った。ある種似たところにあるオリジナルDownfallのオチの方が狂気に塗れている分、ずっと説得力があるだろう。